糖尿病とは?

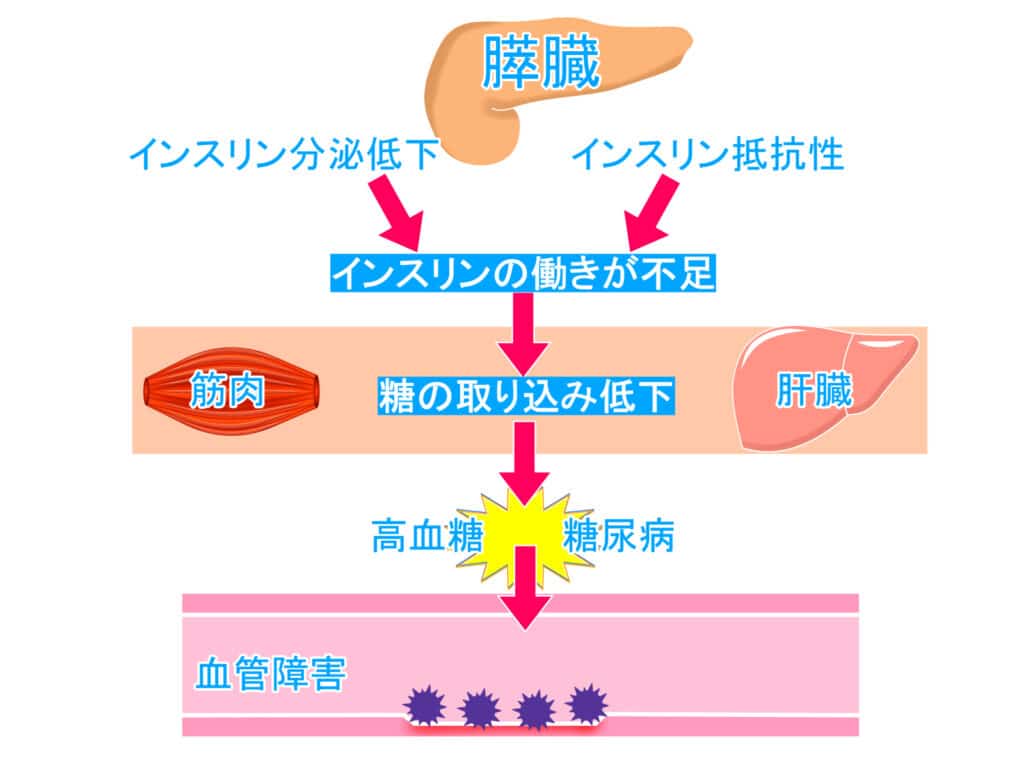

私たちの体内では、摂取した栄養素の一部がブドウ糖となって血液を流れ、筋肉などの細胞に運ばれています。健康な人であれば、血液中のブドウ糖の量(血糖値)が上昇すると、すい臓で生成されるインスリンの働きによりブドウ糖は脂肪や筋肉に吸収されますが、インスイリンが正しく働かなくなり血糖が細胞に取り込まれなくなった結果、血糖値が高くなる病気のことを、糖尿病と言います。

糖尿病の種類を大きく分類すると、すい臓からインスリンが殆ど出なくなる「1型糖尿病」と、インスリンの出る量が少なくなったり効きにくくなったりする「2型糖尿病」、その他の疾患や治療薬によるもの、そして妊娠中に血糖値が上昇する妊娠糖尿病(多くの場合は出産後に血糖値は元に戻る)が存在します。

糖尿病の症状

1型糖尿病は急激に症状が現れることが多いことに対し、2型糖尿病は初期の段階では目立った自覚症状が現れませんが、体内では動脈硬化や腎臓機能の低下といった症状が進行します。高血糖の状態が続くと、尿の回数が増える・喉が渇くようになる・疲れやすくなる・食べても体重が減る・目がかすむといった症状が現れます。自覚症状が現れている段階では、全身の細胞が栄養不足になっているため、放置しておくと意識障害に至る可能性もあり非常に危険な状態です。

糖尿病の原因

糖尿病の原因は、1型糖尿病と2型糖尿病によって分かれます。1型糖尿病の原因は正確にはわかっていませんが遺伝や体質によるものと考えられています。

一方で、2型糖尿病は遺伝的要因の他に、食生活の乱れや運動不足による肥満といった生活習慣、加齢といった環境的要因が原因となることが明らかになっています。

糖尿病の診断基準

糖尿病の検査時には、空腹時の血糖値とHbA1c(ヘモグロビンエーワンシー)を測定し、下記の基準値に沿って問題ないとされる「正常型」、今後糖尿病になる可能性がある「正常高値」、糖尿病が否定できない「境界型」、糖尿病が強く疑われ専門医療機関を受診する必要がある「糖尿病」の4段階で診断されます。

| 空腹時の血糖値 | HbA1c | |

| 正常型 | ~100 | ~5.6 |

| 正常値 | 100~110 | 5.6~6.0 |

| 境界型 | 110~126 | 6.0~6.5 |

| 糖尿病型 | 126~ | 6.5~ |

初回検査で血糖値・HbA1cがともに糖尿病型であった場合は糖尿病と診断されますが、どちらかのみが境界型となっていた場合は、慢性化しているかどうかを検査するため、別日での再検査をする場合もあります。

糖尿病の治療

糖尿病では、運動療法や食事療法では血糖値のコントロールが不十分とされる場合や、自覚症状の有無、症状の進行具合によって注射剤や飲み薬による治療が行われることがあります。具体的には、インスリンを直接注射するインスリン注射薬や、インスリンの分泌を促進させる飲み薬の他、肝臓がブドウ糖を生成するのを抑制する飲み薬等を使用します。

糖尿病の食事

糖尿病を改善する上で、食事バランスが乱れている場合は、まずは食生活の見直しが必要です。暴飲暴食やアルコールの過剰摂取を控えて、バランスの取れた食生活を心掛けましょう。また、1日3食を規則正しく、よく噛んで食べるようにしましょう。

糖尿病の予防方法

糖尿病を予防するためには、食生活の見直しの他に、日々の運動が大切です。何よりも継続して行うことが大切ですので、最初は負荷の小さい30分程度のウォーキングから始めることで、無理せず継続することを重視しましょう。

糖尿病と脳疾患の関係

糖尿病が進行して血糖値のコントロールが効かなくなると、糖が血管を傷つけて動脈硬化を引き起こします。特に細い血管が多い脳や脳に繋がる血管がダメージを受けやすいことから、脳の血管内に血栓が詰まる脳梗塞や、血管が破壊されて脳卒中を発症するリスクが高まると言われています。

ご紹介した糖尿病の自覚症状に心当たりがない方でも、ご不安な方は当院までお気軽ください。当院では、患者様一人ひとりに沿った丁寧な診療を心掛けております。

糖尿病の合併症

糖尿病の合併症には、以下の図のようなものがあります。

糖尿病のご相談は盛岡市のくわた脳神経外科クリニック

脳神経外科領域は全身症状に通ずるものが多いこともあり、盛岡市にあるくわた脳神経外科では内科領域についても診療を行っておりますので、お気軽に受診ください。