睡眠時無呼吸症候群(SAS)とは

医学的に10秒以上息が止まる状態を無呼吸、睡眠時に何度も無呼吸の状態が繰り返される病気のことを睡眠時無呼吸症候群と言います。睡眠時無呼吸症候群はSleep Apnea Syndromeの頭文字をとって、SAS(サス)とも呼ばれています。

無呼吸が1時間に5回以上、もしくは7時間の睡眠中に30回以上見られる場合は、睡眠時無呼吸症候群であると診断されます。

睡眠時に起こる病気であることから、自覚することが難しく、多くの潜在患者がいると考えられています。この疾患が続くと、無自覚のまま日常生活に様々な支障をきたし、重大な病気につながる可能性もあるため、ご家族や同居されている方が受診を促すことも非常に重要です。

睡眠時無呼吸症候群(SAS)の症状

睡眠時に無呼吸状態が繰り返されると、十分な酸素が取り込まれず、酸素不足に陥ります。すると、身体は酸素不足を補うために心拍数を上げることになり、脳と体が睡眠時も断続的に覚醒した状態になります。結果として脳と身体が十分に休まらず、日常生活にも悪影響を及ぼす他、血管に負荷がかかることから動脈硬化の原因にもなります。

睡眠時の具体的な症状としては、いびき、何度も目が覚める、呼吸が乱れて息苦しい、などが挙げられます。起床後では、目覚めた際に口の渇きや倦怠感があること、そして日中に強い眠気、集中力の低下や疲労感を感じるといった症状があらわれます。

睡眠時無呼吸症候群(SAS)は顔つきが変わる?

睡眠時無呼吸症候群の患者に当てはまる特徴の一つとして、口呼吸が慢性化していることが挙げられます。口呼吸が多くなると、口元が前に出る、下顎が後方に引っ込む、歯並びが悪くなるといった影響があると言われています。また、身体的特徴として首が短い人や太い人、下あごが小さい方も、睡眠時無呼吸症候群になりやすいと言われています。

もちろんこれらの特徴に当てはまるからと言って睡眠時無呼吸症候群であると断定することはできませんが、睡眠時無呼吸症候群のリスクがあることを知っておくことが大切です。

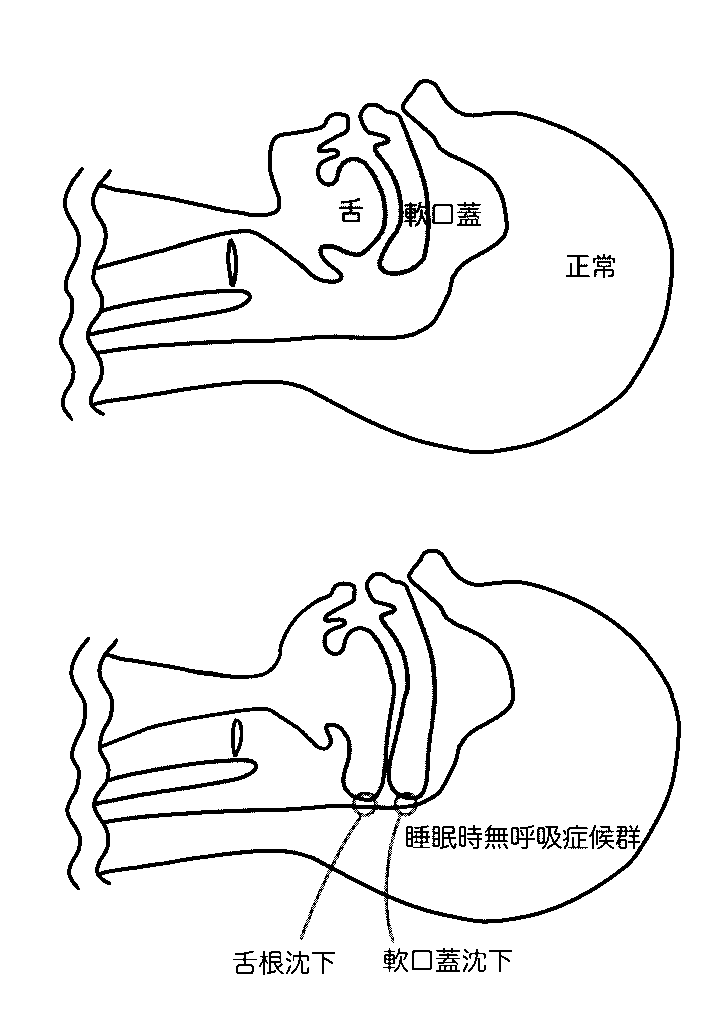

睡眠時無呼吸症候群(SAS)の原因

睡眠時無呼吸症候群の原因としては、脳の呼吸中枢の異常により脳から呼吸指令が出ないことにより呼吸が止まる場合と、上気道が狭くなることで呼吸に必要なスペースが確保できず呼吸が止まる場合があります。約9割のSAS患者は、物理的に上気道が狭まっていることが原因です。

睡眠時無呼吸症候群(SAS)の検査・セルフチェック

睡眠時無呼吸症候群の検査には、自宅でも取扱いできる検査機器を用いて睡眠時の酸素飽和度や呼吸状態を調べる簡易的な検査と、医療機関に1泊して睡眠と呼吸の質を詳しく検査する終夜睡眠ポリグラフ(PSG)検査があります。費用や負担の点から、簡易的な検査から始めることが一般的です。

ご自身でできるセルフチェックとして、鏡の前で口を開けて舌を下に出しても口蓋垂(のどちんこ)が見えていない場合は、上気道が狭くSASになりやすい傾向にあります。

睡眠時無呼吸症候群(SAS)の治療

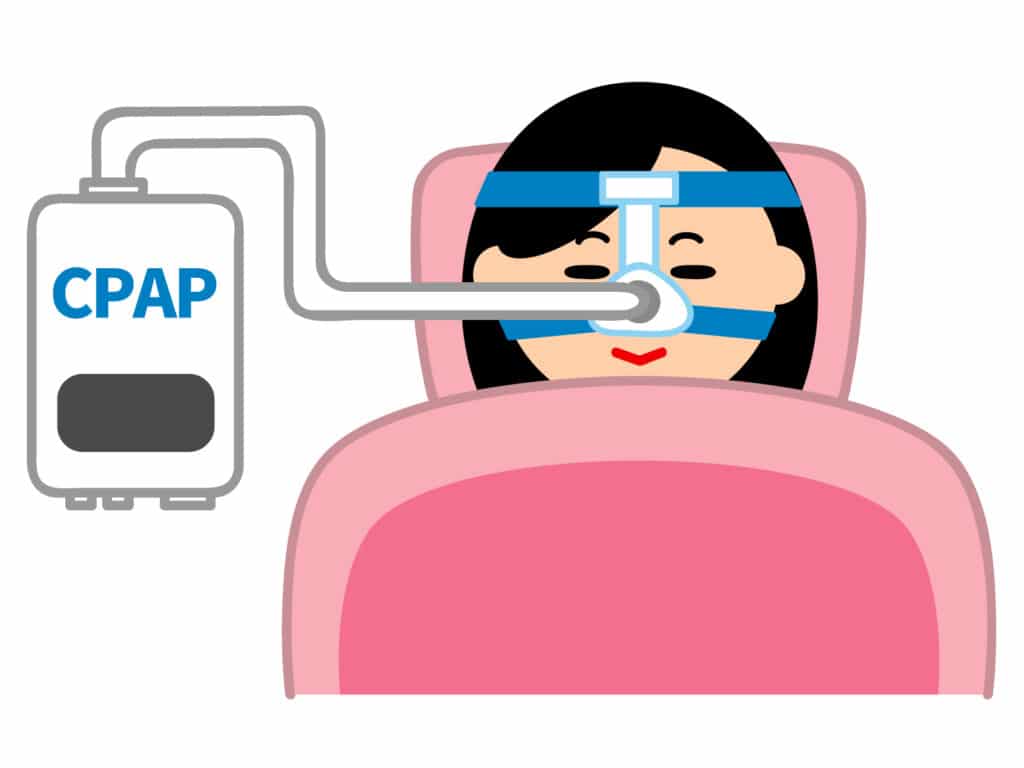

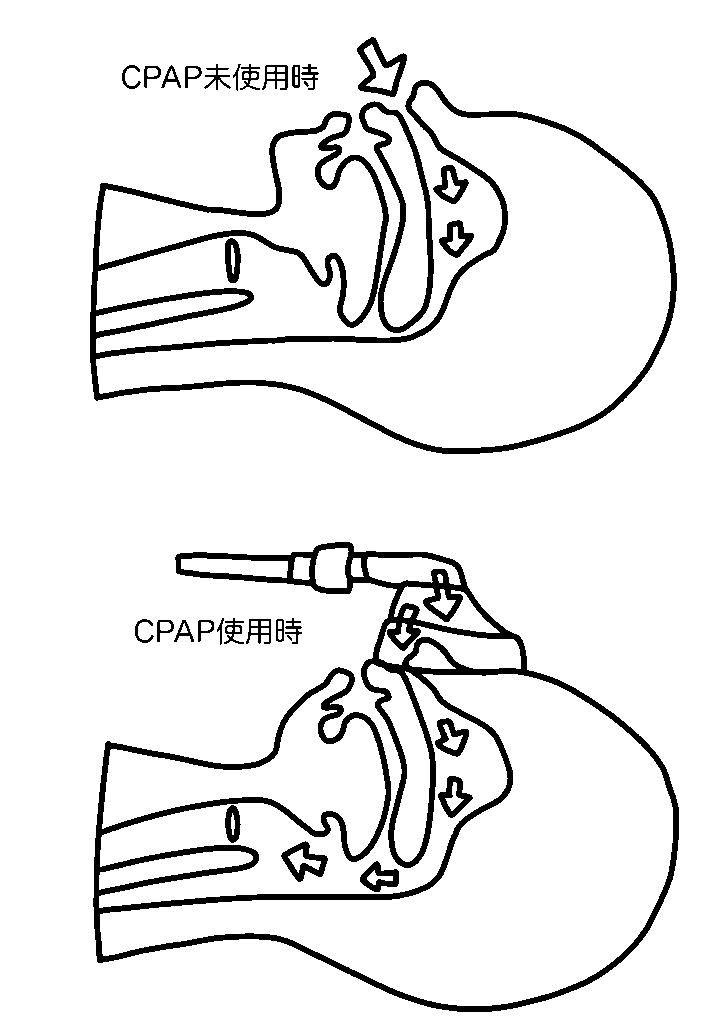

睡眠時無呼吸症候群(SAS)の治療は、症状の重症度や原因に応じて様々なアプローチがあります。最も効果的とされるのはCPAP療法で、睡眠中に専用マスクを装着し、一定圧力の空気を送り込むことで気道を確保します。これにより無呼吸やいびきが劇的に改善し、睡眠の質が向上します。当院では患者様の顔の形や生活スタイルに合わせたマスク選定と、最適な圧力設定を行い、継続使用をサポートしています。最新のCPAP機器は小型軽量化され、使用データも記録できるため治療効果を客観的に評価できます。

軽度から中等度のSASや、CPAPを使用できない方には、マウスピース療法も有効です。下顎を前方に出した状態で固定し気道を確保するもので、当院では脳神経外科の視点から適応を判断し、必要に応じて歯科医師と連携しています。

また生活習慣の改善も重要です。肥満の方は体重管理、仰向け睡眠で症状が悪化する方は横向き睡眠を促す工夫、就寝前のアルコールや睡眠薬の制限、規則正しい睡眠時間の確保、禁煙なども効果的です。これらの生活習慣改善だけで症状が軽減する方も少なくありません。

解剖学的な問題(扁桃肥大、アデノイド肥大、鼻中隔湾曲など)が原因の場合は、耳鼻咽喉科と連携して外科的治療を検討することもあります。

当脳神経外科クリニックでは、SASを単なる睡眠の問題ではなく、脳の健康に直結する重要な疾患として捉え、患者様一人ひとりに最適な治療法を提案しています。適切な治療により、睡眠の質向上だけでなく、脳卒中や認知症などの重大な合併症リスクも低減できますので、お気軽にご相談ください。

睡眠時無呼吸症候群(SAS)は何科を受診すべき?

睡眠時無呼吸症候群の診療科としては耳鼻咽喉科や呼吸器内科が知られていますが、実は脳神経外科での受診が特に重要なケースが多くあります。なぜなら、睡眠時無呼吸症候群は高血圧、心臓病、そして特に脳卒中などの深刻な脳血管疾患と強く関連しているからです。

睡眠時無呼吸症候群のご相談は盛岡市のくわた脳神経外科クリニック

盛岡市のくわた脳神経外科クリニックでは、睡眠時無呼吸症候群と脳疾患の関連性に着目し、脳疾患の可能性を考慮した詳細な診療を行っています。睡眠時無呼吸症候群が適切に治療されないと、脳の血流が悪化し、脳梗塞や脳出血などの脳卒中リスクが2〜3倍に上昇するという研究結果もあります。また、睡眠中の無呼吸による酸素不足は、脳細胞にダメージを与え、認知機能の低下やアルツハイマー病などの認知症リスクを高める可能性も指摘されています。

当院では、睡眠の質や脳への酸素供給状況を詳細に評価し、正確な診断を行います。治療においては、CPAPなどの適切な治療法はもちろん、生活習慣の改善アドバイスも含めた総合的なアプローチで、患者様の脳の健康を守ります。

睡眠時無呼吸症候群は早期発見・早期治療が何より重要です。治療により日常生活の質が大幅に改善するだけでなく、将来の深刻な脳疾患を予防することができます。いびきがひどい、疲れが取れない、日中突然眠くなるなどの症状でお悩みの方は、脳の専門家である当脳神経外科クリニックにぜひご相談ください。脳と睡眠の健康を守るお手伝いをさせていただきます。