パーキンソン病とは

パーキンソン病は脳の神経変性疾患の一つで、主に中高年以降に発症する進行性の病気です。この疾患について正しく理解することが、適切な治療と日常生活の質の向上につながります。

パーキンソン病の定義と神経変性疾患との違い

パーキンソン病は、脳の黒質という部分にあるドパミン神経細胞が徐々に減少していくことで発症する神経変性疾患です。ドパミンは体の動きをスムーズにコントロールする重要な神経伝達物質であり、その減少によって運動機能に様々な障害が生じます。他の神経変性疾患(アルツハイマー病や筋萎縮性側索硬化症など)と異なり、パーキンソン病は運動症状が主体である点が特徴的です。また、適切な治療によって症状のコントロールが比較的長期間可能な疾患でもあります。

主な症状と初期症状―振戦・すくみ足・嗅覚障害など

パーキンソン病の初期症状は非常に微細で、ご本人も気づきにくいことがあります。最も特徴的な初期症状には以下のようなものがあります。

安静時の手足の震え(振戦)は、特に手指でお金を数えるような動きや、丸薬を作るような震えが特徴的です。これは緊張すると強くなり、動作中や睡眠中には消失することが多いです。

また、動作が遅くなる(無動)症状も現れ、歩く際に足が前に出にくい「すくみ足」や、小刻みな歩行パターンが見られます。また、表情が乏しくなる「仮面様顔貌」も特徴的です。

意外に早期から現れる症状として嗅覚障害があり、においを感じにくくなることがあります。その他、筋肉のこわばり(筋強剛)、字が小さくなる(小字症)、声が小さくなるなどの症状も見られます。

パーキンソン病の進行と重症度分類の基準

パーキンソン病の進行は個人差が大きいですが、一般的には緩やかに進行します。重症度の分類には、国際的にはホーン・ヤール(Hoehn & Yahr)の重症度分類が用いられています。

第1段階:片側の手足のみに症状がある

第2段階:両側に症状が及ぶが、バランス障害はない

第3段階:軽度〜中等度の障害があり、姿勢反射障害が出現するが独立歩行が可能

第4段階:重度の障害があるが、介助なしで立ったり歩いたりすることができる

第5段階:車椅子生活や寝たきりになる

この分類に加え、日常生活動作(ADL)の評価なども組み合わせて総合的に重症度を判断します。早期発見と適切な治療により、進行を遅らせることが可能です。

パーキンソン病の原因・発症リスク

パーキンソン病の正確な発症メカニズムはまだ完全には解明されていませんが、複数の要因が関与していると考えられています。

大部分のパーキンソン病は「孤発性」と呼ばれ、明確な原因が特定できません。しかし、脳内でのタンパク質(αシヌクレイン)の異常蓄積による神経細胞の変性や、ミトコンドリア機能不全、酸化ストレスなどが関与していると考えられています。

一部のケース(約10%程度)では遺伝的要因が関与しており、PARK1〜PARK18などの遺伝子変異が同定されています。特に若年発症のパーキンソン病では遺伝的要因の可能性が高くなります。

環境因子としては、一部の農薬や有機溶剤への長期曝露、頭部外傷の既往などがリスク因子として報告されています。

発症しやすい性格や生活習慣の特徴

興味深いことに、パーキンソン病を発症する方には共通する性格傾向があるという報告があります。真面目で几帳面、完璧主義、責任感が強い、内向的であるなどの性格特性を持つ方が比較的多いとされています。

ただし、これは統計的な傾向であり、すべての患者さんに当てはまるわけではありません。また、このような性格が原因でパーキンソン病になるのではなく、病気の初期段階で脳内の変化が性格に影響を与えている可能性も指摘されています。

生活習慣面では、運動不足や社会的孤立がリスクを高める可能性があります。一方、適度な運動習慣、コーヒーの適量摂取、喫煙習慣のない健康的な生活を送ることが予防につながるという研究結果もあります。

診断の流れと特徴的な所見・検査方法

パーキンソン病の診断は、主に神経内科医や脳神経外科医による詳細な問診と神経学的診察を基本として行われます。国際的に認められたMDS(国際運動障害学会)の診断基準に基づき、以下のような過程で診断を進めていきます。

まず、問診では症状の発症時期や進行パターン、家族歴などを詳しく伺います。続いて神経学的診察では、特徴的な振戦(震え)、筋強剛(こわばり)、無動(動作の遅さ)、姿勢反射障害などの典型的な症状を評価します。

補助的な検査として、薬物反応性テスト(L-ドパ反応性試験)を行うことがあります。これはパーキンソン病の治療薬であるL-ドパを投与し、症状が改善するかどうかを観察するものです。パーキンソン病であれば、通常は顕著な症状の改善が見られます。

画像検査(MRI・脳内所見)や神経機能検査の役割

画像検査はパーキンソン病そのものを直接診断するというよりも、パーキンソン病に似た症状を示す他の疾患(脳腫瘍、脳血管障害など)を除外するために重要な役割を果たします。

MRI検査では、パーキンソン病の初期段階では明らかな異常所見は見られないことが多いですが、進行すると黒質の変化などが観察されることもあります。また、血管性パーキンソニズムや多系統萎縮症などの鑑別に役立ちます。

より専門的な画像検査として、SPECT(単一光子放射断層撮影)やDATスキャンなどの核医学検査があります。これらはドパミン神経の機能を評価でき、パーキンソン病では特徴的な取り込み低下パターンを示します。

筋電図検査やポリソムノグラフィー(睡眠検査)なども、特定の症状の評価や他疾患との鑑別に役立つことがあります。

パーキンソン病の主な症状と日常生活での注意点・異常サイン

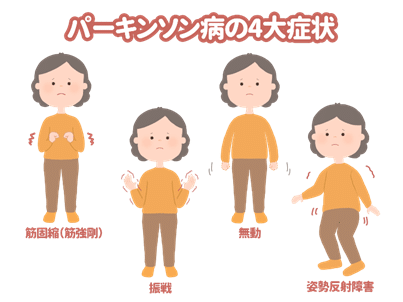

パーキンソン病の四大運動症状は日常生活に様々な影響を与えます。

振戦(ふるえ)

特徴

安静時に現れ、動作時に減少する「静止時振戦」が特徴的

現れ方

最初は片側の手指(「ピル丸め運動」と表現)から始まり、次第に反対側や足、顎にも広がる

影響

食事や書字などの精密作業が困難になる

筋固縮(筋肉のこわばり)

特徴

筋肉が常に緊張し、関節の動きが制限される

現れ方

「歯車様固縮」と呼ばれる独特の抵抗感を伴う

影響

動作の開始が遅れ、疲労感や肩こり、腰痛の原因となる

無動(動作緩慢)

特徴

動作の開始が遅れ、動きの速度や範囲が減少する

現れ方

表情が乏しくなる(仮面様顔貌)、小刻み歩行、すくみ足などが見られる

影響

日常の基本動作(起き上がり、着替え、入浴など)に時間がかかる

姿勢反射障害

特徴

バランスを保つ能力が低下し、転倒リスクが高まる

現れ方

前傾姿勢、突進現象(歩き始めると止まれない)

影響

転倒による骨折リスクが高まり、自信喪失から活動性低下につながる

その他

精神症状・認知機能障害・睡眠障害への対応

パーキンソン病では運動症状以外にも様々な非運動症状が現れます。

パーキンソン病かもと思ったら盛岡市くわた脳神経外科クリニックへ

盛岡市のくわた脳神経外科クリニックでは、パーキンソン病の早期診断と継続的な治療に力を入れています。手足のふるえや動作の遅れ、筋肉のこわばりなど、気になる症状が現れた段階で的確に診断し、患者様一人ひとりに合わせた治療方針を提案します。薬物療法を中心に、生活の質を保つためのリハビリや生活指導も行っており、長期的なサポート体制を整えています。また、必要に応じて他医療機関と連携し、より専門的な治療もご案内可能です。パーキンソン病が不安な方は、お早めにご相談ください。